2018年に言葉と食をめぐる記録『わたしを空腹にしないほうがいい』を刊行し、エッセイ集『うたうおばけ』歌集『水中で口笛』など、日々の生活の機微をみずみずしい筆致でつづる、作家のくどうれいんさん。2021年に発表した小説『氷柱の声』が第165回芥川龍之介賞の候補作に選ばれ、注目を集めています。

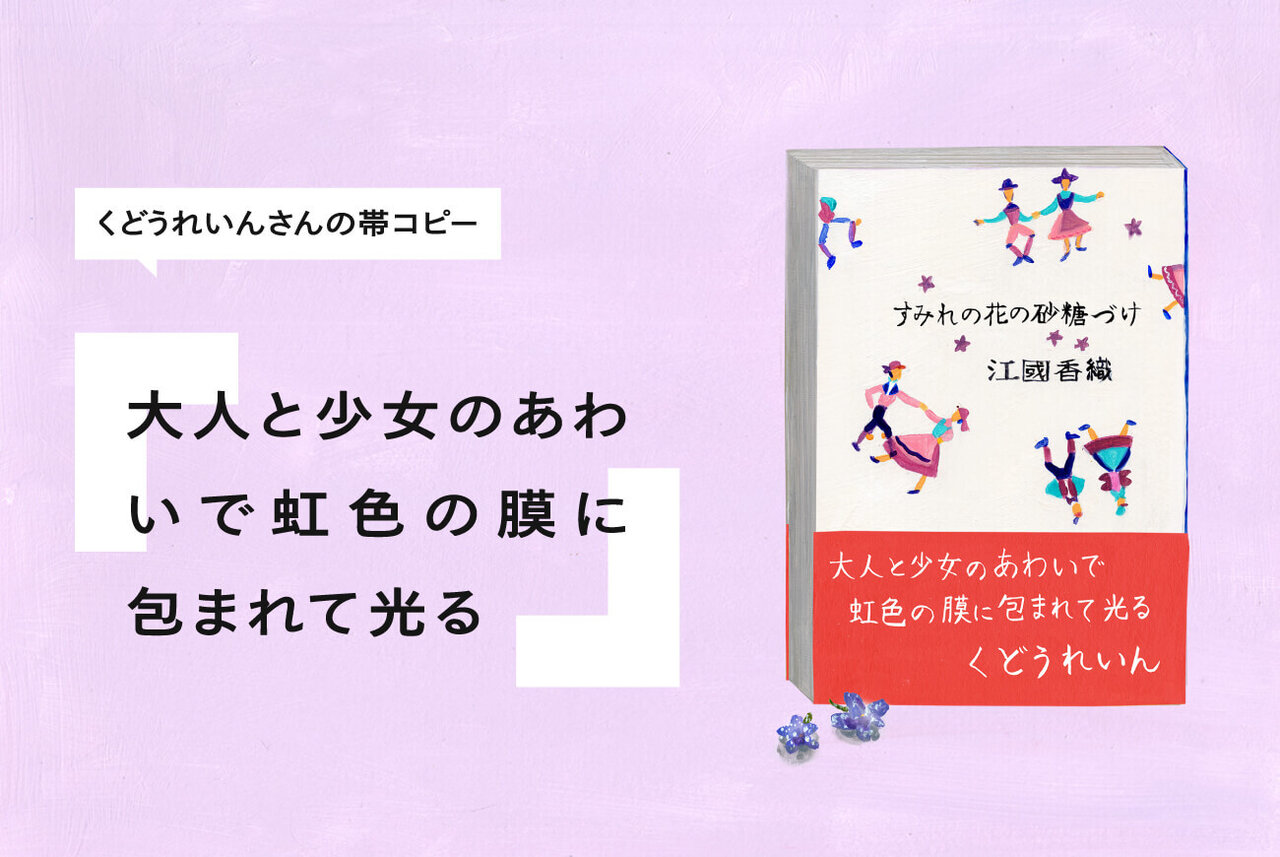

そんなくどうさんの本棚にずっとあるヴィンテージ・ブックは、江國香織さん初の詩集『すみれの花の砂糖づけ』。誰かを惹きつける力を貸してくれて、今もくどうさんに「憧れ」というきもちをくれる本になっているといいます。

(文/くどうれいん、イラスト/久保田寛子、編集/メルカリマガジン編集部、ノオト)

わたしはその本を二冊、ふたりの女に渡してしまっているから、つまりは三度買ったことになる。買ったうちの二度は、駅の小さな本屋で購入した。だれかと会うとき、かならずやその人をめろめろにしたいと思うとき、とっておきな雰囲気を纏いたいと思うとき、わたしはお守りのようにその本を買った。『すみれの花の砂糖づけ』という、江國香織の詩集であった。

高校二年生の時にはじめて『すみれの花の砂糖づけ』を読んだわたしは、たいそう衝撃を受けた。大人の色気やお洒落さと、少女の純粋でわがままなまなざしが交互に行き来する、それはそれは魅力的な作品だと思った。とくに、「うちのバスタブ」という詩が好きだった。

“知ってる

蛇口に足を向けてバスタブに沈むと

左ななめうしろがあなたのうち”

なんてセクシーなのだろう。そのうえおまじないのように切実で、かわいらしくて、すこし意地悪。わたしはその詩集を読み進めながら、その作中の女性に対して「かっこいい!」と「なによこいつ!」がごちゃまぜになったようなきもちが渦巻いて、毎日少しずつ読み進めては、くーっ! と声を漏らして机に顔をうずめた。そのきもちが「憧れ」であるということに気が付くまではずいぶん時間がかかった。本棚に仕舞っておいて、盛岡から仙台へ進学した時もそのまま持って行った。

最初にこの詩集をあげたのは、わたしのことを「あめちゃん」と呼ぶ年下の女性だった。仙台駅で待ち合わせることになって、一緒に美術館に行く予定だった。インターネットで知り合ってから直接会うのは初めてだったので、どうしても失望されたくないと思った。30分早めについて、手持無沙汰になってひらめいた。

(会うとき、詩集を読んでいたらかっこいいのではないか)

それで思い出した本が『すみれの花の砂糖づけ』だった。駅の本屋は狭く、狭いところにみっちりと本が並んでいる。新幹線のサラリーマン向けの選書がほとんどで、ビジネス書や新書、クロスワードや絵本をかき分けて、見つけた。こんなに狭い本屋に詩集はないかもしれないと思っていたが、さすが江國香織となればあるのか。ありがたく購入した。もう何度も読んでいるから知っているくせにふむふむと読んでいると、彼女は来て、はじめまして、よりも先に言った。

「江國香織さん、わたしもすきです」

そのあとは夢のようにたのしい時間だった。彼女はとても美術に詳しくて、常設展を見ながらいろいろ教えてくれた。詩集は読んだことがない、というので、帰りに寄った喫茶店で買ったばかりのその本をあげた。いいんですか、と言いながら、彼女は小さな鞄から緑色のペンを出して、お礼に、と紙のコースターにわたしと彼女の似顔絵を描いてくれた。なぜかプードルのような犬も描き足してくれて、とくに意味があるものではないと分かったが、かわいいのでうれしかった。うっかりコースターに水滴がついて、わたしの似顔絵の左頬がすこしだけふにゃふにゃ曲がってしまったが、とてもうれしかったので持ち帰った。

二度目は、大学の同期の女だった。わたしは彼女のことがきらいだった。くやしいからきらいだということは、なんとなくわかっていた。彼女は美人で友達が多く、勉強も良くできた。それなのにわたしのところへこっそり来て、「れいんちゃんって、へんだよね。わたし、へんな人、すき」と言ってきた。それできらいだった。彼女はやたらわたしに好意を寄せてきた。食事の誘いを何度か断ったが、どうしても一緒に見たい桜がある、と言われた。奇しくもわたしも見たいと思っていた桜の木だったので、会うことにした。どうしても負けていられないと思った。

魅力的な女性の気配を借りたくなって、また同じ駅の本屋で『すみれの花の砂糖づけ』を買った。桜の木に着くと、彼女はチェキを取り出した。最近買ったのだという。わたしは奪い取るようにしてそのチェキを借り、彼女と桜の写真を撮った。いま、ここで、彼女にわたしの写真を撮ってもらうなんてことがあれば、彼女の方が圧倒的にかっこよくて負けだと思ったのだ。舌を出すように吐き出されるチェキを、画が浮き出てくるのを待たずに、黒いまま、持っていた『すみれの花の砂糖づけ』に挟んで渡した。「ふうん」と、彼女は言った。チェキを返すと、彼女は桜の木だけを写真に収めた。わたしのことを撮らないんだ。そっちのほうがくやしくて、またしてやられたと思った。そのあと、挽回のチャンスを狙って気に入っていたバーへ誘ったが、彼女の方がお酒が強かった。

「江國香織、すき」

と、渡した詩集を捲りながら彼女は言った。挟まっているチェキに浮かび上がる画には、色白の彼女がとても美しい顔でほほ笑んでいた。「あ、じゃあお礼」と彼女は思い出したように言って、さっき撮った桜の木のチェキをくれた。くやしかったので、「くやしい」と言った。「へんなの」と言って、彼女は笑った。心底うれしそうな顔で。

わたしは江國香織が好きで、彼女たちも江國香織が好きだった。買ったばかりの『すみれの花の砂糖づけ』を渡して、その後も何度か会っていたが、結局疎遠になった。働き始めると、くたびれる。くたびれるとだれかをめろめろにしようと思う力が弱くなる。疎遠というのは「いまじゃないんだよなあ」の連続の結果であり、疲弊への敗北だ。しかし、たしかに学生時代のあの日、あの時間、あの会話は虹色の膜に包まれて光っていた。光らせるために、光をふくらませるために、わたしには『すみれの花の砂糖づけ』が必要だった。

わたしの本棚にはいまだに『すみれの花の砂糖づけ』が置かれている。買って渡したのは毎回買いなおした新品の本だったから、わたしの本は高校の時に買った最初のもので、表紙のカバーも取って、折れ線が付いたりして年季が入っている。わたしの『すみれの花の砂糖づけ』には、そのとき貰った紙のコースターと、桜の木のチェキが挟まっている。

一度だけ、百貨店の地下の洋菓子屋さんで、ほんものの「すみれの砂糖漬け」が入荷していたのを見つけたことがある。欲しい、とは思わなかった。むしろ、手に入れてしまうことがこわかった。ずっとあこがれていたいのかもしれない。

『すみれの花の砂糖づけ』江國香織(新潮社)

〈すみれの花の砂糖づけをたべると/私はたちまち少女にもどる/だれのものでもなかったあたし〉。恋人と心のまま体を重ねもするし結婚をしているしどこへでも旅することができる。大人の自由、大人のよろこび。だけど少女のころ、一人決然と向きあった、ままならなさ、かなしみは、変わらず健在ではないか!――言葉によって勇ましく軽やかな、著者の初の詩集。単行本版に12編を増補。

(写真:森 清)

くどうれいん(工藤玲音)

作家。1994年生まれ。岩手県出身在住。

著書にエッセイ集『わたしを空腹にしないほうがいい』(booknerd)、『うたうおばけ』(書肆侃侃房)。歌集『水中で口笛』(左右社)。小説『氷柱の声』(講談社)。創作童話『プンスカジャム』(福音館書店)。