最近クラシックな大きめフレームのメガネが次々と復刻している。特に黒縁スクエアシェイプが印象的な「ウェリントン型」(※1)は、男性女性問わず人気で、個々の魅力を引き立たせている。

視力補正のための「かける」アイテムから、ファッションとコーディネイトし「身に着ける」アイテムへと、時代と共にその価値を変えてきたメガネ。モノのルーツを紐解くシリーズ「モノヒストリー」第2回は、メガネの歴史を紀元前から20世紀にわたり、トレンドを作ってきたキーパーソンに注目しながら追っていきたい。

視力補正のための「かける」アイテムから、ファッションとコーディネイトし「身に着ける」アイテムへと、時代と共にその価値を変えてきたメガネ。モノのルーツを紐解くシリーズ「モノヒストリー」第2回は、メガネの歴史を紀元前から20世紀にわたり、トレンドを作ってきたキーパーソンに注目しながら追っていきたい。

メガネのルーツとは?

まずは、アイ“グラス”(英:Eyeglasses)としてのメガネの歴史を駆け足で紹介していこう。メガネのルーツはレンズから始まる。ここでいうレンズとは、あくまで視力補正を目的としたレンズのことだ。紀元前700年頃からすでにレンズは存在したとされているが、その用途は太陽熱を集め火を熾すためのものだった。その後、先人たちは視力を補うための第二の眼を求め、いろいろと知恵を絞ったようだ。古代ローマ時代を生きた哲学者で皇帝ネロの家庭教師でもあった小セネカは、水を満たしたガラスの器をレンズ代わりに文字を拡大し、読書に勤しんだと伝えられている。ネロ自身は、エメラルドをレンズ代わりにコロッセオでグラディエーター(剣闘士)の闘いぶりを見物したらしい。

それから長きにわたり、視力を補うという見地からレンズの研究が進んだようだが、凸レンズを使った拡大鏡が初めて文献に登場するのは11世紀に差し掛かる頃だ。当時、適度にカットされた光学レンズに視力補正機能の可能性を見出したのが、アラビアの数学者であり物理学者、天文学者でもあったイブン・アル=ハイサム(956頃-1038)だとされている。13世紀の中頃になると、彼の遺した著書に触発されて西ヨーロッパ各地でメガネの開発が盛んになったという。そして同じ頃、ドイツのある修道士によって、視力を補うための「リーディングストーン」が開発された。石英、または水晶からなる平凸半球型のレンズで、現在の拡大鏡(ルーペ)のようなものだったようだ。

それから長きにわたり、視力を補うという見地からレンズの研究が進んだようだが、凸レンズを使った拡大鏡が初めて文献に登場するのは11世紀に差し掛かる頃だ。当時、適度にカットされた光学レンズに視力補正機能の可能性を見出したのが、アラビアの数学者であり物理学者、天文学者でもあったイブン・アル=ハイサム(956頃-1038)だとされている。13世紀の中頃になると、彼の遺した著書に触発されて西ヨーロッパ各地でメガネの開発が盛んになったという。そして同じ頃、ドイツのある修道士によって、視力を補うための「リーディングストーン」が開発された。石英、または水晶からなる平凸半球型のレンズで、現在の拡大鏡(ルーペ)のようなものだったようだ。

ただ、この時点では、まだ顔に装着するというより手持ちで使うレンズの域を出ていなかった。実はメガネについての史料は、かなり断片的にしか残っていない。発明者についても正確にはわかっていないという。なぜなら、メガネが発明されたとされている13世紀(1285年前後)、西欧諸国の人々は絶対的なキリスト教の価値観のもと暮らしていたからだ。年老いて視力が衰えるのは自然の摂理。神さまが人間に与えた試練だから、それを妨げるような行為は悪と見なされたのだという。そのためメガネについての記録は意図的に残されなかったと推測される。いずれにせよ、当時、文字が読めた人は高識者、つまり教会関係者や王族・貴族といった特権階級に限られた。メガネは「悪魔の道具」という概念にさらされながらも、「博学・教養のシンボル」という見方もでき、庶民には無縁の贅沢品であったことは間違いないようだ。

ルーペ型を経て、次に登場するのは鼻にあてがい使用するリベットメガネ。テンプル(耳にかける部分)や鼻パッドがなく、手に持って使用していた。現代人に馴染みのある形状になるのはようやくテンプルが発明される18世紀。それまでの約500年間、メガネは手に持つか鼻にのせて使うしかない、ある意味不便なツールだったようである。

ルーペ型を経て、次に登場するのは鼻にあてがい使用するリベットメガネ。テンプル(耳にかける部分)や鼻パッドがなく、手に持って使用していた。現代人に馴染みのある形状になるのはようやくテンプルが発明される18世紀。それまでの約500年間、メガネは手に持つか鼻にのせて使うしかない、ある意味不便なツールだったようである。

アメリカン・オプティカル社の革新

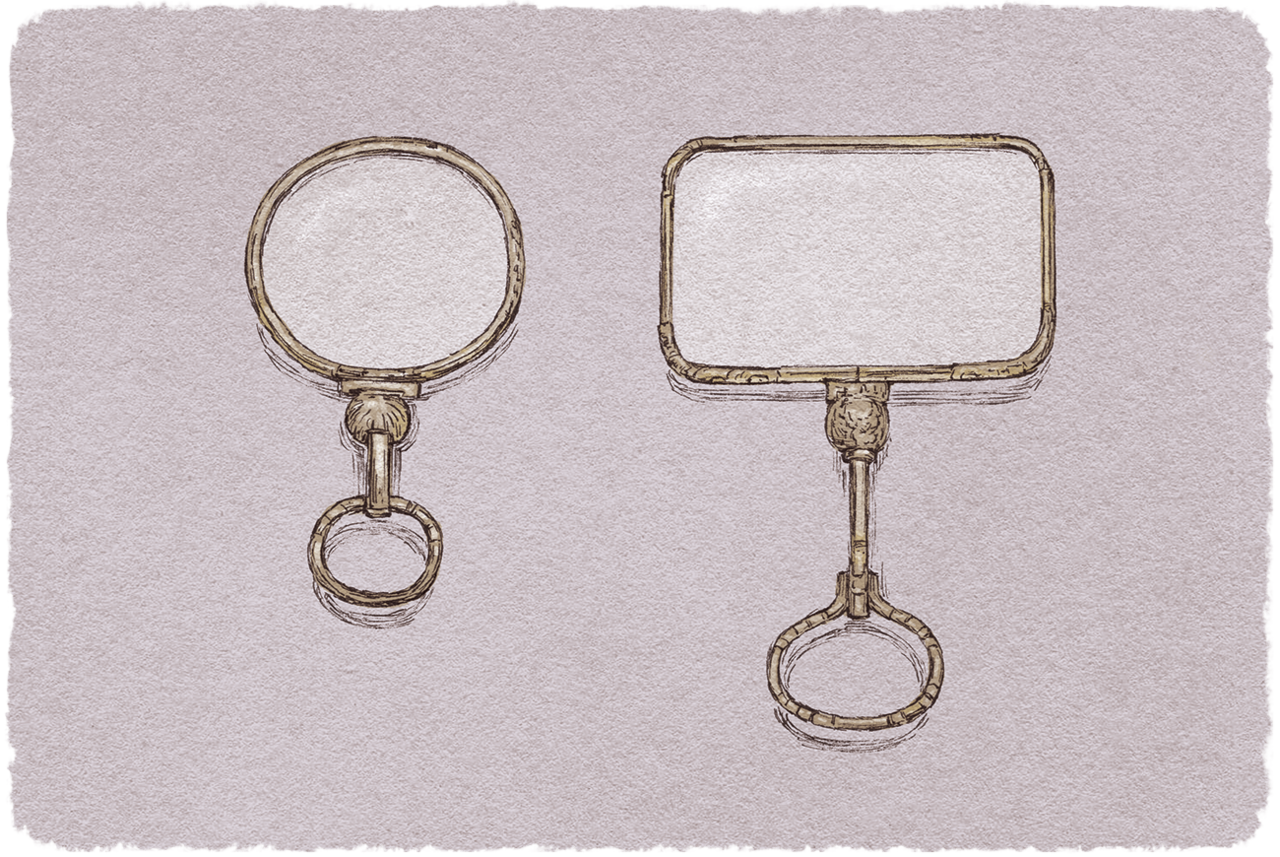

次にアイ“ウェア” (Eyewear)としての変遷にも視点をあててみたい。18~19世紀は、メガネに装飾品としての付加価値が備わりだした時代だ。ヨーロッパの上流階級層を中心にステータスアイテムとして扱われるようになり、鼻に挟んで使用する「パンスヌ」と呼ばれる鼻メガネや貴婦人たちがオペラ鑑賞などにこぞって愛用した「ローネット」と呼ばれる長柄手持ち式メガネ、紳士が好んだ「片メガネ」などが流行した。

そして20世紀の幕開け。現代メガネの原型は、ヨーロッパから舞台を移し、アメリカで形成されていくことになる。けん引役を担ったのは、現存する世界最古のメガネメーカー、アメリカン・オプティカル社(マサチューセッツ州)。1833年に宝石商だったウィリアム・ビーチャーが、シルバーフレームのメガネをつくり、同社を創業。1843年にはアメリカ初のスチール製眼鏡を製造、1874年には世界初の縁なしメガネを発明……と、メガネの機能、デザインを次々と刷新し、大衆へ向けメガネのアイウェアとしての存在価値を訴求し始めた。

そして20世紀の幕開け。現代メガネの原型は、ヨーロッパから舞台を移し、アメリカで形成されていくことになる。けん引役を担ったのは、現存する世界最古のメガネメーカー、アメリカン・オプティカル社(マサチューセッツ州)。1833年に宝石商だったウィリアム・ビーチャーが、シルバーフレームのメガネをつくり、同社を創業。1843年にはアメリカ初のスチール製眼鏡を製造、1874年には世界初の縁なしメガネを発明……と、メガネの機能、デザインを次々と刷新し、大衆へ向けメガネのアイウェアとしての存在価値を訴求し始めた。

1930年にはメガネ業界に革命を起こすエポックメイキングなフレームを発表。「Ful-Vue(フルヴュー)」と名付けられたこのシリーズ。画期的だったのは、フレームのフロント部と接合するテンプル(つる)の位置だ。それまでフレームの中央部分にあった蝶番パーツが、ぐっと上部に引き上げられた。つまり瞳の真横から出ていたテンプルの位置が眉毛の位置と平行になる高さまでアップしたことで、レンズを大きく視界を広くすると共に、横顔の印象を洗練させたわけだ。「フルヴュー」は同社の登録商標だったが、当時、しのぎを削ったライバル会社の「ボシュロム」社や「シュロン」社などの眼鏡メーカーも、使用料を支払ってまで、このモデルを利用したがったという。一説には現代メガネの定番スタイルのひとつ、ボストン型(※2)のルーツだともいわれる。

1955年には、オートクチュールデザイナーの大御所、スキャパレリを起用したメガネを発表。このモデルは、「デザイナーズブランド」メガネの先駆けともいわれている。アメリカン・オプティカル社はまさに、20世紀におけるメガネづくりのパイオニアともいうべき存在だった。

1955年には、オートクチュールデザイナーの大御所、スキャパレリを起用したメガネを発表。このモデルは、「デザイナーズブランド」メガネの先駆けともいわれている。アメリカン・オプティカル社はまさに、20世紀におけるメガネづくりのパイオニアともいうべき存在だった。

マリリンのキャッツアイ

人気を集めたフレームにフォーカスし、20世紀のアメリカにおけるアイウェアの変遷を眺めてみても面白い。1920年~30年代はアメリカのメタルフレームメガネの黄金期とも呼ばれる。大恐慌時代、ヨーロッパで職を失った多くの熟練宝飾職人が海を渡り、アメリカのメガネ業界へ流出。フレームの彫金模様で腕を競ったという。当時のアメリカは輸出促進を目的に、金を多用する商品に税制上の優遇措置を取っていた。そんな時代的背景も幸いし、米国製フレームには金がふんだんに用いられ、ジュエリーのような美しいメタルフレームが生まれたのだという。この時代のメタルフレームの数々は、いまやヴィンテージ愛好家の間で垂涎の的となっている。

同じ頃、黄金期を迎えつつあったのが、ハリウッドの映画産業だ。大量生産・大量消費時代の黎明期、自動車・映画・ラジオなどが普及した「狂騒の20年代」から、メディアと大衆との密接な関係が始まる。「グラスキャラクター」と呼ばれる持ち役を創り上げたのが、サイレント時代にチャールズ・チャップリンと並び人々に愛された喜劇スター、ハロルド・ロイド(1893-1971)。べっ甲もどきの丸フレームメガネを演じる役柄のトレードマークに取り入れ、「キャラクターの個性を創る」というメガネの可能性を引き出した。これが、映画産業において商業的に使われた最初のメガネとなる。記憶に新しいところでは、映画『ハリー・ポッター』シリーズのハリーも、まさに「グラスキャラクター」の伝統を引き継いだ主人公と言えるだろう。

同じ頃、黄金期を迎えつつあったのが、ハリウッドの映画産業だ。大量生産・大量消費時代の黎明期、自動車・映画・ラジオなどが普及した「狂騒の20年代」から、メディアと大衆との密接な関係が始まる。「グラスキャラクター」と呼ばれる持ち役を創り上げたのが、サイレント時代にチャールズ・チャップリンと並び人々に愛された喜劇スター、ハロルド・ロイド(1893-1971)。べっ甲もどきの丸フレームメガネを演じる役柄のトレードマークに取り入れ、「キャラクターの個性を創る」というメガネの可能性を引き出した。これが、映画産業において商業的に使われた最初のメガネとなる。記憶に新しいところでは、映画『ハリー・ポッター』シリーズのハリーも、まさに「グラスキャラクター」の伝統を引き継いだ主人公と言えるだろう。

その後、1930年から40年にかけて、さまざまなプラスチックの生産技術が向上。メタルフレームから、色や形のバリエーションを多彩に操れるプラスチックフレームへとシフトチェンジが進んでいった。満を持して30年代の終わりに誕生したのが、女性のアイウェアに一石を投じた傑作デザイン「ハーレクイン型」フレームである。ハーレクインとは、フランス語で道化師のこと。道化師のカーニバルマスクにインスピレーションを得て、トルコ系移民のアメリカ人アルティナ・シナシ・ミランダが考案し、ニューヨーク・マンハッタンのメガネブティックが製品化したと言われている。

目尻のつり上がったフレームはその後進化を遂げ、キャッツアイ型(フォックス型)として親しまれることになり、マリリン・モンロー(1926-1962)が『百万長者と結婚する方法』(1953)という映画の中で使用したことで、一気にブームに火がついた。1950年代から1960年代初めにかけて女性たちの間で大流行したキャッツアイ型は、定番モデルとして一潮流を築き、今でも、個性派ファッショニスタが重宝する人気の型となっている。

そのフレームが一世を風靡した50年代は、メガネのアイウェアとしての価値が人々に広く認知された時代でもある。「ウェイファーラー」(レイバン社)というサングラスの名品が誕生したのも50年代。アイウェアの定番モデルとして今なお愛される、ウェリントン(※1)、サーモント型(※3)も50年代に登場している。特にウェリントン型は、アイビー・リーグ(アメリカ東海岸の私立8大学)を中心に大流行。トラッドスタイルの象徴的な一品となり、その後、ボストン型と掛け合わせたボストンウェリントン型(※4)というアップデートモデルも生んでいる。今ではウディ・アレンやジョニー・デップが愛用していることでも有名だ。

そのフレームが一世を風靡した50年代は、メガネのアイウェアとしての価値が人々に広く認知された時代でもある。「ウェイファーラー」(レイバン社)というサングラスの名品が誕生したのも50年代。アイウェアの定番モデルとして今なお愛される、ウェリントン(※1)、サーモント型(※3)も50年代に登場している。特にウェリントン型は、アイビー・リーグ(アメリカ東海岸の私立8大学)を中心に大流行。トラッドスタイルの象徴的な一品となり、その後、ボストン型と掛け合わせたボストンウェリントン型(※4)というアップデートモデルも生んでいる。今ではウディ・アレンやジョニー・デップが愛用していることでも有名だ。

名作映画『ティファニーで朝食を』で女優オードリー・ヘップバーンが使用したウェイファーラー型のサングラス。現在レイバン社傘下におかれているルックスオティカ社によってボシュロム社のデザインによる初期のウェイファーラーだと確認された

「モノヒストリー」第2回は、いまやファッションアイテムとしても欠かせないメガネを取り上げた。ちなみに日本へのメガネの伝来は、1551年(天文20年)。あのイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエル(1506-1552)が伝えたとされている。日本のメガネ史、またサングラスの歴史については、折をみて別の機会に変遷を探ってみたい。

(※1)WELLINGTON[ウェリントン] シルエットはスクエアシェイプを基本として、上辺より下辺が短い逆台形

(※2)BOSTON[ボストン] 逆おむすび型を基本とした縦長の丸みのあるフォルム

(※3)SIRMONT[サーモント] フロント上部がプラスチック製で、ブリッジと下リムがメタル製のもの

(※4)ボストンウェリントン ボストンとウェリントンの中間のようなシェイプ。ウェリントンのスクエアシェイプに丸みをもたらしたタイプ

(執筆/岸上雅由子、イラスト/東海林巨樹、取材協力・監修/株式会社東京メガネ、取材協力/株式会社グラッシーズ(decora/G.B.Gafas)漆畑博紀、編集/メルカリマガジン編集部)

(参考文献)

『ファッションメガネ図鑑』サイモン・マレー/ニッキー・アルブレッチェン著

24 件